フェミニズムという現代思想を考察する連載の6回目。

前回はカイロ人口会議をめぐる流れを概観することで、人類自身がフェミニズムを人口抑制策として使いはじめた事実を確認しました。

今回はもうすこし視野をひろげて、生物学の立場から、フェミニズムという思想・運動をとらえたいと思います。

フェミニズムはホモ・サピエンスにおける密度効果のひとつではないか、という仮説です。

[連載記事一覧]

- フェミニズムとは何か?その本質と起源

- 男と女の歴史① 人間社会が男性上位である理由

- 男と女の歴史② フェミニズムはこうして生まれた

- 男と女の歴史③ フェミニズムの歴史を一気に概観する

- フェミニズムは人口爆発を抑える人類の福音なのか?

- フェミニズムによる少子化は人類の密度効果か?

- フェミニズムは「家族」を解体する道具だった

生物学における「密度効果」とは

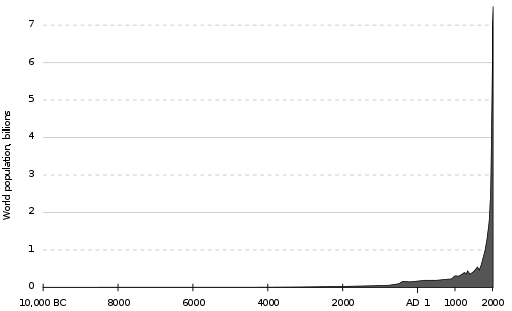

世界人口の推移

Wikipedia「人口爆発」より

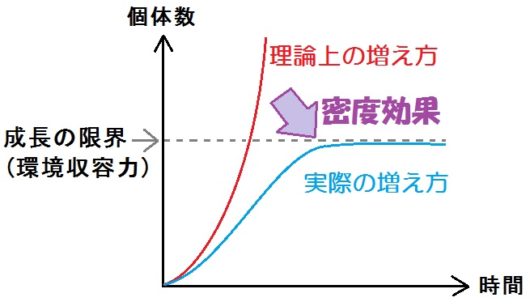

「密度効果」とは、生物学のなかでも特に個体群生態学でよく使われる概念です。

個体群生態学とは生物の個体数、いわば人口を問題にする分野になります。

密度効果の定義

あらゆる生物は基本的に、子孫を無限に増やす能力をもっています。

しかし個体数が増えても、そのぶんだけ外敵に襲われたり、エサが不足したり、環境が悪化したり、過密によるストレスで形質や行動が変化したりして、増えつづけることはできません。結果として、生物はそれぞれ一定の人口密度(個体群密度)にとどまります。

このように、生物が数を増やそうとすると必ず諸々のブレーキが発生して人口増加(個体群の成長)がストップすることを、密度効果と呼びます。

たとえばビンにショウジョウバエと餌を入れて経過観察すると、ハエの個体数は最初はぐっと増加しますが、しだいに増加率が下がり、やがて一定数で落ち着きます。仮に餌を増やしても、きれいなビンに移し替えても、個体数の上限値が変わるだけで、増え方はいっしょ。やっぱり最後は一定数で落ち着きます。

つまり生物には、何重もの成長の限界があって、指数関数的にどこまでも個体数を増やすことはできないのです。

個体群生態学では、この「成長の限界値」を環境収容力と言ったりします。

人類が取り除いてきた「成長の限界」

人類もまた生物なので、密度効果は人類の歴史上幾度となく働いてきました。

ただ人類は、とくにホモ・サピエンスは、その歴史のなかで密度効果の要因をことごとく取り除いてきた唯一の生物でもあります。

たとえば狩猟採集時代、子どもが増えればその分だけ移動速度が遅くなり、ライオンなどに襲われました。

しかし人類は火の使用をおぼえることで、猛獣に対抗し、生態系の頂点に立つことに成功します。

また農耕牧畜の初期、エサの不足は集団構成員をたびたび栄養失調に陥れ、大勢を餓死させました。

しかし人類は灌漑をおぼえ、度重なる品種改良をおこなうことで、すこしずつエサの不足を解消していきます。

国家や帝国による輸送手段の発達が、こうしたエサ不足のさらなる解消につながりました。18世紀以降の産業革命によって、エサ不足という要因は今日ではほぼ完全に(少なくとも先進諸国では)解決されています。

そして人類の天敵である病原体。

都市への人口集中とひきかえに、人類はつねに病原体に大量殺戮されてきましたが、公衆衛生の発達とワクチンの開発、そして1940年代の抗生物質の登場によって、ついに人類は感染症の一部を無力化します。

ペスト、天然痘、麻疹、インフルエンザ、結核、梅毒……。

有史以来、強力な密度効果として働いてきたこれらの原因さえも、人類は取り除いたのです。

つまり人類の歴史とは、人口増加のブレーキを取り除いてきた歴史といってもいいでしょう。

その結果、わたしたちはいま未曾有の人口爆発を迎えているわけです。

残る限界は「過密によるストレス」

これで、人類に働く密度効果は残すところ1つだけ。

つまり「過密によるストレス」だけとなりました。

過密によるストレスは、生物種によってさまざまな現れ方をします。

たとえばアズキゾウムシという昆虫では、生育密度が高まると産卵数と孵化率が減少し、逆に幼虫の死亡率が高まり、生まれてくる個体は小型で、繁殖能力も低くなります。

またアメリカのトノサマガエルでは、オタマジャクシを狭い容器で飼育すると成長が阻害されます。

そしてねずみを過密状態で長期間飼育すると、同性愛・ロリコン・引きこもり・ストーカー・インポテンツ・ネグレクトな母親・攻撃的な個体など、さまざまな異常が現れるのです。

カルフーンのねずみ

このねずみの実験結果は、実験者の名前をとって「カルフーンのねずみ」と呼ばれています。

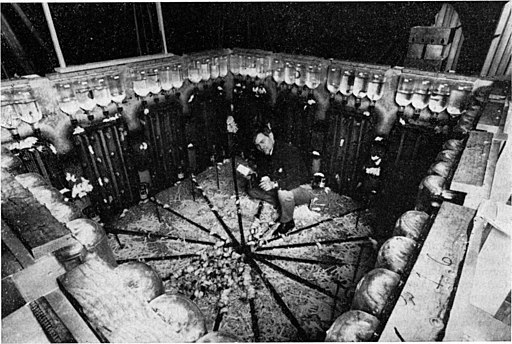

ここで、イギリスの動物学者ジョン・B・カルフーンが行った実験をちょっと詳しく見てみましょう。

ねずみにとっての楽園

カルフーンは1947年から1995年にかけて、ラットとマウスを用いてさまざまな実験をおこないました。

そのコンセプトは「過密というストレスが総人口と行動にどう表れるのか」。

よってカルフーンは、過密という密度効果要因だけが働く環境をつくりました。

つまりエサは十分に与えられ、水も寝床もあり、人の手によって清潔さも保たれるケージです。

もちろん外敵もおらず、巣作り用の個室や紙もあらかじめ用意されており、ねずみにとっては楽園。

こんな環境に4組のマウスを放つところから、有名な「マウス・ユニバース」という実験は始まりました。

当初、人口は急激に増加し、315日目で620匹に達しました。

その後、人口増加のいきおいは低下しましたが、600日目には2200匹まで増えました。

しかしこの600日目あたりが人口のピークでした。

315日目から600日目にかけて、さまざまな社会崩壊現象がみられ、それが結果的に急激な人口減少へとつながったからです。

弱者の個体から異常が現れる

まずケージ内でヒエラルキーが形成され、十分なスペースのある場所と、ギチギチに混み合った場所とが分かれました。

十分なスペースのある場所では、強いオス(アルファオス)が数匹のメスを従えて暮らします。

混み合った場所では、その他大勢のオスメスが十分なパーソナルスペースもないまま、暮らしました。

そして後者の集団から生まれた孫の代、つまり3世代目に、いろいろな異常がみられるようになったのです。

たとえば引きこもり。

これはオスに多く、日中はケージの端に引きこもって出てきません。ほかのねずみとコミュニケーションを取ることもせず、みなが寝静まった夜に夢遊病者のように出てきては、水やエサを食べました。

また、同性愛やロリコン。

つまり生殖につながらないセックスをする個体で、これもオスに多く出現しました。彼らは同性のオスや未成熟なメスにもかまわず求愛行動をし続けました。

それから、ストーカー。

オスの求愛行動はふつう、メスが巣穴に入ったらいったんやめて、その入り口で待つのが一般的です。しかし彼らはメスの巣穴にもかまわず潜り込んでいきました。たまに巣穴からは、食い殺された赤ん坊が発見されました。

異常はオスばかりじゃありません。

たとえば、子育てできない母親。

十分なスペースで強いオスと共に暮らすメスは、巣作りも熱心で、出産後もわが子に積極的に関わります(父親は別のオスであることも多い)。しかしそうじゃない母親たちは巣作りの仕方がわからず、妊娠しても出産時の死亡率が高く、そして生まれた赤ん坊を運ぶ途中に落としたりします。そのまま放置された赤ん坊は、ほかのねずみに食い殺されました。

また、攻撃的な個体。

高密度になるにつれ、オスばかりでなくメスにも他個体をやたら攻撃するねずみが現れました。結果、ケージ内のねずみたちは血にまみれ、傷を負った者が多くなりました。こうした攻撃はわが子にも向かい、虐待された子ねずみの多くが引きこもりとなりました。

そして社会は崩壊した

やがて600日目を過ぎると、オスは繁殖行動をしなくなりました。

つまり、草食系男子の増加です。

たまに繁殖行動が見られても、なぜか妊娠率が低く、流産率が高く、生まれた赤ん坊は弱く、先天的異常をもつ障害者が多くなりました。

人口は急激に減少し、絶滅に向かいました。

920日目に最後の妊娠が確認されましたが、生まれることはありませんでした。

そして1780日目に最後のオスが死亡し、ねずみの楽園「マウス・ユニバース」は崩壊したのです。

これが、過密によるストレスの結果です。

ねずみと人類はたしかに違います。

けれど、この実験結果を知って、現代日本社会と照らし合わせたとき、ぞっとする人も多いのではないでしょうか。

「個体維持本能」優先の時代

上に挙げた『文明の逆説』という本のなかで、立花隆はカルフーンの実験結果を紹介したあと、こう述べています。

「一般に、ストレス過剰になると、種族維持本能が衰えて、個体維持本能がもっぱらになる」。

立花隆『文明の逆説』1976年初版、36p

この文脈に沿って、現代日本社会の一側面を見てみましょう。

個体維持本能のほうが強いからこそ、こうした社会なのではないかと思われる例を、3つばかり挙げていきます。

「子どもを大切に」が標語になる社会

「靴は靴箱にそろえましょう」。

この張り紙がある小学校は、児童たちのなかに靴をそろえられない子が一定数いる学校です。

「街から落書きをなくそう」。

この看板がある街は、落書きの多い街です。

だから「子どもは宝、子どもを大切にしよう」という標語をいたるところで目にする場合、その社会は、子どもを大切にしない人が一定数いる社会であるといえます。

このブログを読む人の多くにとって、子どもを大切にしようという主張は当たり前のことかもしれません。

しかし1970年代あたりから今日まで、現代日本社会では、虐待・育児放棄・子殺しなどがずっと続いています。

昔は一大ニュースにもなりました。今はもうそんなニュースを見ても、あまり驚かなくなりました。

「ああ、またバカ親がしでかした」と流すだけです。

ここに、現代社会の特徴があります。

わたしたちはすでに、子どもを虐待すること・育児放棄して男と遊ぶ母親がいること・泣きわめくので赤ちゃんを殺すこと、こういう事例が「当たり前のようにあるんだ」とみなす風潮のなかにいるのです。

だからこそ、多くの親は、わたしは健全ですとアピールすることに気を使います。

SNSでの子育て状況の発信、車の「子どもが乗っています」ステッカー、育児本や幼少期からの習い事……。

こうした傾向はすべて、わたしは劣位の個体ではない、社会の崩壊に加担していないという自己主張・自己洗脳でもあるのです。

性的マイノリティの台頭

若き日の美輪明宏が世に出たとき、同性愛者であることを公表したとたん人気が急落しました。

1958年の「メケメケ」ブーム終了から1966年の「ヨイトマケの唄」まで、美輪は長い不遇の時代を過ごしたのです。

また1971年には東郷健が自らオカマを名乗って参議院選挙に立候補しましたが、落選したうえ、病気よばわりされました。

ところが、2019年現在の日本では、「劇場版おっさんずラブ」がヒット中です。

テレビドラマでは上半期に「きのう何食べた?」が放送されました。

いまやマツコ・デラックスのセクシャリティを病気だと言う人はいません。

ゲイにかぎらず、性的マイノリティいわゆるLGBTは急速に認められつつあります。

これはわたしたちの物差し・価値判断の基準が、社会全体の繁栄から個人の幸福へと移ってきたからです。

つまり、

- 社会全体で見たときに、かれらは子孫繁栄に貢献しない

- 個人の幸福という観点からすれば、かれらにも幸せになる権利がある

前者から後者へと、パラダイムシフトが起きている。

性的マイノリティの台頭もその表れなのです。

フェミニズムと個人主義

こうした個人主義へのシフト。

フェミニズムという思想・運動もそのなかのひとつに位置づけることができます。

なぜならフェミニズムもまた、人口減少という日本社会全体の問題よりも、わたしたち一人ひとりの幸せを重視する考え方だからです。

(男女共同参画社会が人口増加につながるというウソをまだ信じている人は、前回の記事をご覧ください)

よって、「女は子を産む道具」などの発言には鋭くかみついて攻撃します。

また、子どもを持たないという選択も女性の権利だと主張します。

そして全体論から女性を見るのではなく、個人的な感情から敷衍して全体を捉えます。

つまりフェミニズムは自己愛を理論化したもの、種族維持本能よりも個体維持本能を優先する感情を正当化したもの、そのなかのひとつと言えるのです。

こうしてみると、現代日本の

- 虐待や育児放棄や子殺し

- 性的マイノリティの台頭

- フェミニズム

という3つはいずれも、カルフーンのねずみ同様、過密ストレスの結果として出てきた現象と言えるでしょう。

フェミニズムによる少子化は人類の密度効果なのか?

この問題にたいする答えは、「たぶん、密度効果のなかのひとつ」です。

より正確いえば、フェミニズムとは、密度効果要因のなかでも過密ストレスによって引き起こされた「個人主義」、その現象のなかのひとつ、です。

[連載記事一覧]

次回、この個人主義という文脈からフェミニズムを捉えたいと思います。

「人類の幸せより自分の幸せがいちばんだ」。

こうした個人主義がなぜ・どのようにして出てきたのか?

生物学的考察は終えたので、次回は歴史的に考察していきます。

いまのところはジャック・アタリやユヴァル・ノア・ハラリが言うように、国家と市場によるコミュニティの解体がその原因だと考えていますが、さて。

コメント

最近やたらと男性をキモがる女性が増えた(特に都市部の若い層)のも、人口過剰の社会において、私を繁殖の対象にしないで!という雄達への警告というか生物学的本能によるものなのだと捉えれば良いのですね。